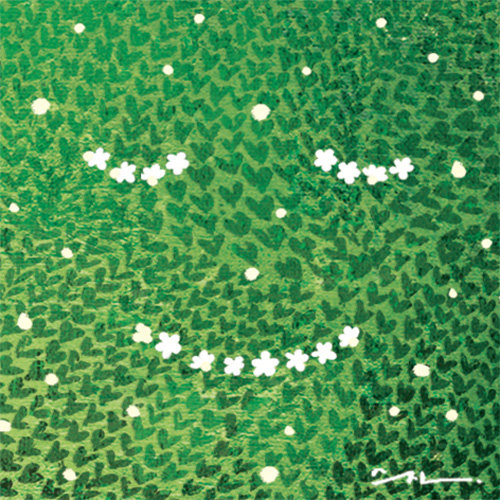

이끼가 꽃을 피운다? 그저 축축하고 비릿하고 물컹물컹한 이끼 더미에서 활짝 핀 꽃송이를 떠올린 발상이 기발하고 섬세하다. 꽃이라면 화사한 복사꽃, 풍성한 모란, 정갈하고 오뚝한 목련쯤을 연상하련만 시인은 쌀알만 한 이끼꽃에 마음의 눈길을 보낸다. 따스한 햇볕 세례도 가꾸는 이의 정성도 제대로 향유해 본 적이 없는 이끼, 모란처럼 활짝 꽃 피우겠다는 포부가 당차다. 시인에게 있어 이끼의 개화는 다가올 미래의 꿈이다. 그러기에 이끼는 모란처럼 풍성한 개화를 바지런히 ‘배우고’ 있다. 하고많은 꽃 가운데 굳이 꽃 중의 제왕이라는 모란을 답습하겠다는 꿈이 그래서 더 야무지다. 눈길 주기가 쉽지 않은 이끼를 향한 자분자분한 목소리에서 무수한 ‘흙수저들’의 적막함을, 그러나 다가올 저들의 개화를 다독이는 시인의 웅숭깊은 마음을 읽는다.

음습하고 어두운 곳에서 더 무성해지는 이끼, 그 누구로부터 일말의 주목인들 받았으랴. 소외와 낙오의 상처를 다반사로 겪었을 테지만 묵묵히 혹은 악착같이 자기 역량으로만 푸름을 키운 끈질긴 생명력은 범접하기 어려운 경이라 할 만하다. 시인 김경성의 ‘이끼’에도 그런 경이가 엿보인다. “썩은 나무의 등걸을 지나 동굴 속까지/너른 바위 안쪽까지/철퍽철퍽 미끄러지는 물 잔등이어도/마른 입술 툭툭 터지도록 긴 가뭄이어도/몸 깊숙이 남겨놓은 자리가 있어/후드득 지나가는 빗방울 몇 개만 있어도/순식간에 그대 곁으로 달려간다, 달려간다.”

英语

英语 日语

日语 法语

法语 德语

德语 西班牙语

西班牙语 意大利语

意大利语 阿拉伯语

阿拉伯语 葡萄牙语

葡萄牙语 越南语

越南语 俄语

俄语 芬兰语

芬兰语 泰语

泰语 丹麦语

丹麦语 对外汉语

对外汉语